AI 讓數據從看懂走向行動 - Tableau Conference 筆記心得

近日參加了 Tableau Conference 專場活動,身為多年使用 Tableau 使用者,整場下來可以說是對於 Tableau 的更新資訊量爆炸,但也讓我對「AI 驅動的數據分析未來」有了更清晰的輪廓。

Salesforce 業務總監 Hank 援引世界經濟論壇和第三方研究數據,指出全球人口成長趨緩(臺灣甚至負成長)以及未來五年全球將面臨約 8500 萬個工作機會短缺,這些因素共同催生了對自主性 AI 的需求。講者引用Gartner報告,將 Agentic AI 列為 2025 年最重要的策略性科技趨勢。AI 的發展歷經了預測型AI、對話型AI(如ChatGPT、Gemini),目前正邁向第三波的代理型AI,並展望第四波的實體AI(如機器人)。然而,Agentic AI的應用也伴隨著對自主性、資料正確性、避免「資料幻覺」和安全性的擔憂。

以下整理幾個讓我印象深刻的重點與個人感想:

1. AI 不再只是工具,而是生活的一部分

Connie 開場用一個非常生活化的角度切入 —— 她分享了女兒如何用 AI 打造偶像叫醒鬧鐘,甚至他的 80 歲父親也靠 ChatGPT 查健康與樂透號碼。這些故事雖然輕鬆,但傳遞了一個強烈訊息:AI 正在快速「滲透」我們生活的每一個角落,而這正是 Tableau 把 AI 深度整合進產品的初衷與方向。

2. Tableau 的 AI 應用邁向全產品線整合

會中介紹了 Tableau Cloud 推出的 Tableau Pulse 與 Tableau Agent,而這次的亮點,是 Tableau Server 終於也支援 AI 功能。這代表從雲端到本地環境,整個 Tableau 生態系都能以自然語言來查詢、分析資料,並且透過如 LangChain 這樣的框架串接內外部 LLM,真正做到私有化的 AI 數據分析。

特別喜歡 Tableau Pulse 的概念,彷彿有個數據顧問坐在你旁邊,隨時解釋異常、提醒趨勢變化,甚至主動推送通知,例如可以協助行銷人員根據數據調整活動策略,但目前無法回答與數據無關的常識性問題。

而 Tableau Agent 則專注於簡化資料清理流程。透過 AI,用戶只需簡單的自然語言指令,例如要求補齊訂單日期或篩選特定年份的訂單並包含客戶名稱、訂單年月、銷售額和利潤等欄位,Tableau Agent 就能自動生成所需的清理步驟和資料輸出,大幅減少傳統資料清理所需的複雜手動操作。

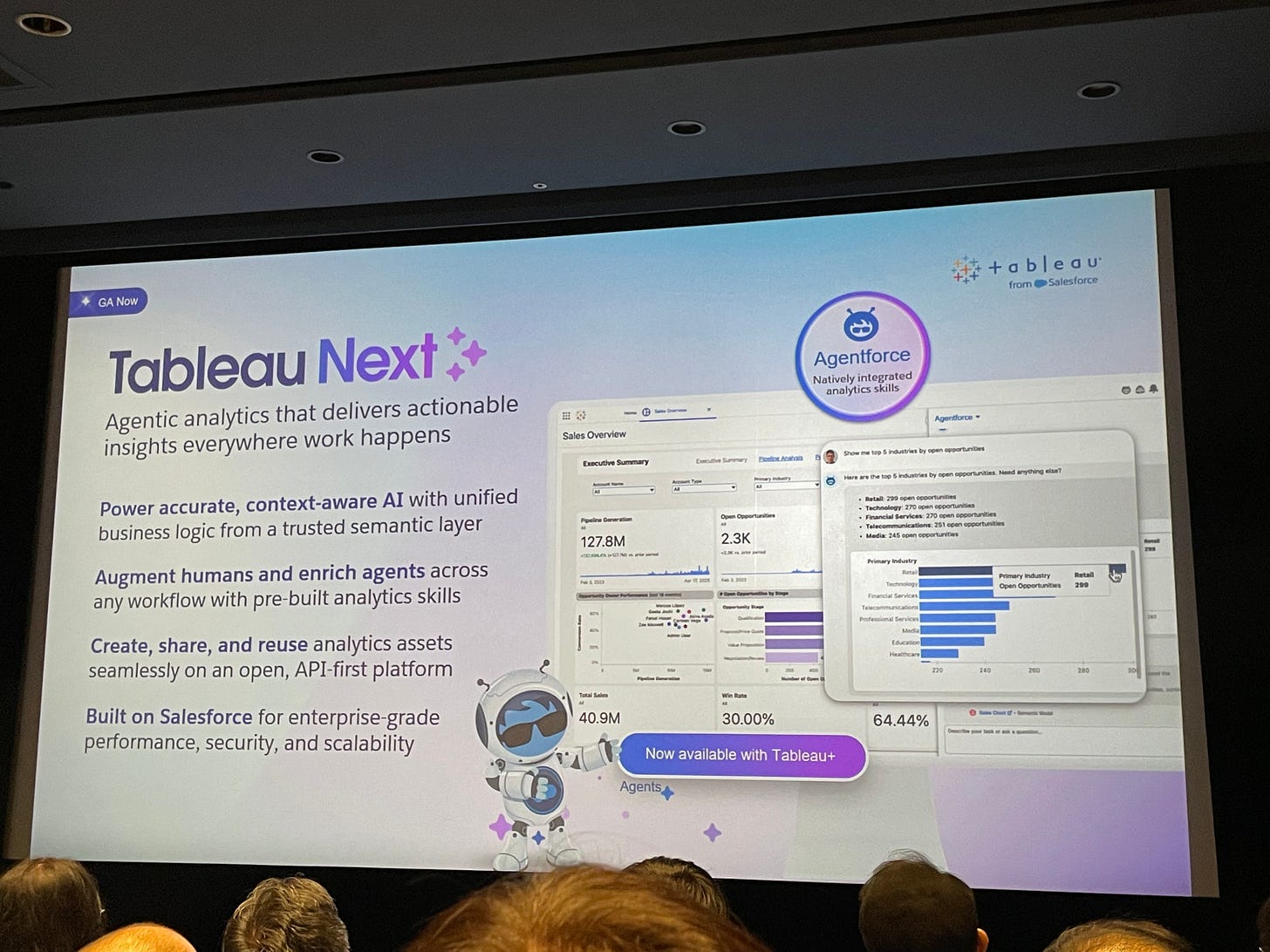

3. Tableau Next:從「看懂」到「行動」的整合設計

而在 Tableau Next 的介紹中,較讓人驚艷的是它如何把分析與行動連接起來。不是只停留在圖表與報表,而是能直接在視覺化中嵌入 URL 或觸發 Salesforce 上的再行銷行動。這對商業使用者來說,簡直是省時又高效。

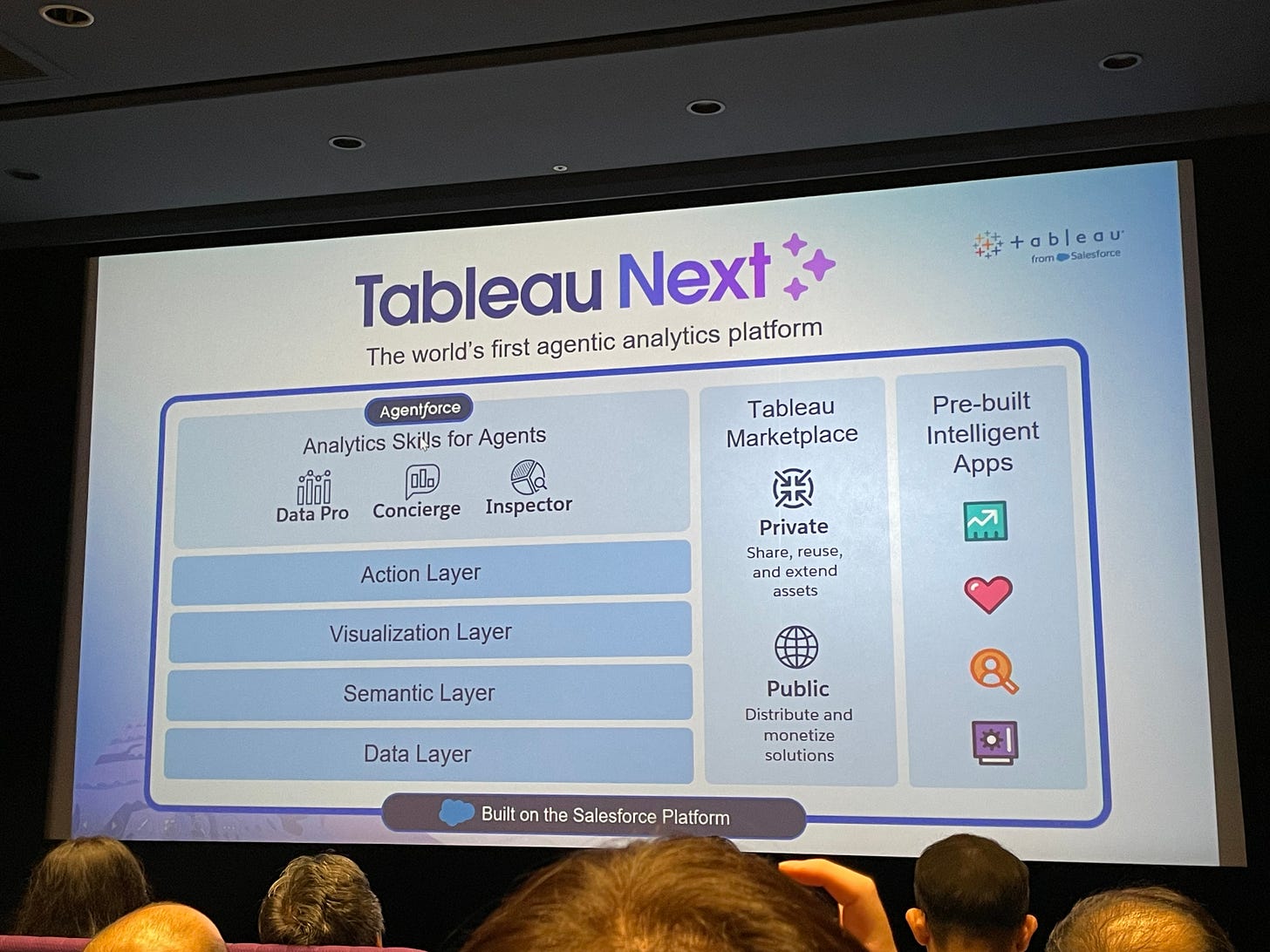

尤其在資料層與語意層的設計,讓我感受到 Tableau 正在從「資料工具」轉向「資料平台」。Data Cloud 透過 ZeroCopy 直接從原資料庫分析,不複製資料;語意層則確保每個人的「銷售額」定義一致,避免分析上的雞同鴨講。下方是針對每一個層進行詳細說明:

資料層 (Data Layer):Data Cloud 作為 Tableau Next 的資料倉儲,能夠儲存結構化和非結構化資料。其核心技術 ZeroCopy 允許直接讀取特定資料庫的 schema 進行分析,無需將資料轉移至 Data Cloud,從而節省儲存空間和時間。

語意層 (Semantic Layer):被比喻為資料庫的「目錄」,其主要用途是幫助企業制定一致的業務規則和術語,並定義計算公式(例如:銷售金額是否含稅),確保所有分析都基於統一的數據定義。

視覺化層 (Visualization Layer):除了 Tableau 傳統的強項製作視圖和儀表板外,Tableau Next 還加入了 Matric(KPI)功能。透過 Agentforce,用戶可以快速建立儀表板,並自動探索 KPI 的異常或趨勢變化的原因。

行動層 (Action Layer):強調了 Tableau Next 能夠將分析結果直接轉化為實際行動。用戶可以直接在儀錶板或視圖中加入 URL,或驅動 Salesforce 平台內的各種操作,例如根據客戶分析結果觸發再行銷郵件或將潛在客戶資料新增至 Salesforce 的聯絡人列表。這項整合能力大幅簡化了過去需要大量客製化才能實現的自動化流程。

4. 商業使用者不再是資料分析的旁觀者

Tableau Next 明顯花了很多心力在讓非技術背景的用戶也能成為「分析者」:

Concierge: 提供自然語言問答功能,幫助用戶獲取數據答案來支持決策。Inspector: 提供主動式洞察,當資料發生變動、趨勢改變或超出預期範圍時,會自動通知用戶。Data Pro: 自動幫你判斷報表之間的關係,並以視覺化方式呈現,會像內部分析顧問提供洞察建議

透過現場案例的演示,分析師僅用幾個指令,就能快速整合數據、做出預算配置建議,並直接透過 Slack 匯報給決策者,這樣的效率真的讓人驚艷。

5. 讓數據變得有溫度:從個人到社群的影響力之路

講者陳克勤 (Bill) 帶我們重新思考數據工作者的價值不只藏在報表中,更是在於能否讓這些報表「被看見、被理解、被應用」。不論你是業務端還是 IT/BI 團隊,打造儀表板的最終目的,都指向同一個目標:幫助他人做出更好的決策,也就是實質產生決策的影響力。

✦ 數據價值,不只是技術力的堆疊

在日常工作裡,我們是否太過專注於技術、視覺、效率,卻忘了回頭去確認,使用者真的「看懂」我們的資料嗎?真的「採用了」我們的分析嗎?這場分享不只讓我重新調整自己的優先順序,也提醒我,數據文化的建構,需要靠每一份作品背後的用心與傳遞。

✦ 從個人成就到社群推動:影響力的層層延伸

Bill 的分享不只是數據成果的炫技,而是一段從個人修煉走向群體共創的旅程。他不僅是 Tableau Desktop 的高手、書籍作者、DataFam Rising Stars 2025 得主,更是臺灣 Tableau User Group 的共同召集人。從與夥伴共同創辦社群、舉辦實體分享會,到遠赴美國參加 Tableau Conference、親身觀摩 Iron Viz 比賽 ,這些都讓我看到一個數據人如何用行動累積影響力,並把這份熱情不斷擴散出去。

其中讓我印象最深的,是他利用 ChatGPT 優化設計、並結合 Tableau、Figma、Canva 打造的 DataFam 作品。那不只是視覺化,更是一種資訊設計與互動體驗的融合,充分展現出資料敘事的力量。

✦ 技術只是起點,文化才是終點

Bill 分享了五個提升影響力的建議,我覺得不僅適用於 Tableau,用在所有資料分析工作者身上都再貼切不過:

精進技術:打好基本功,持續探索更好的方法。

習慣分享:分享不是炫耀,而是讓資料被更多人使用。

融入流程:數據不該只存在報表,而是成為決策流程的一部分。

文化蔓延:從自己做起,影響團隊,再影響整個組織。

挑戰參與:勇敢踏出舒適圈,累積與社群的連結。

此外,他也提出四種數據專業角色:「技能學習者」、「知識分享者」、「影響力擴散者」、「成果實踐者」,讓我開始思考自己目前的定位,並思索下一步的成長方向。

✦ 數據人的核心能力,不只是會用工具

未來工具會變,但人的特質才是根本。他提到的六個核心能力——好奇心、行動力、自我效能、終身學習、韌性、敏捷度,因為這些特質,是讓我們在面對快速變動的數據世界中,仍能持續前行、持續創造影響力的關鍵。

▍總結:AI,讓數據分析回歸「人」的需求

我開始思考一個問題:「當資料越來越多,怎麼讓人更輕鬆地獲得有價值的洞察?」不論是 Tableau Pulse 的主動預警,或是 Agentforce 自動洞察 KPI,背後的核心都在於:幫人減少負擔、提升決策效率。

AI 的加入,讓資料不再只是冷冰冰的數字,而成為能對話、能建議、甚至能行動的夥伴。也期待未來在我的工作場景中,這些技術真的能幫助我把分析從「看懂」推進到「做對」。

如果你也是從事數據工作的數據人,我們從來不只是把報表做得漂亮,更重要的是我們能否讓資料為人所用、為決策所依據、為文化所接納。因為真正的影響力,是在無聲之處推動組織前行,在數據之中注入人的溫度,而這種影響力,也許就從我們每天打開 Tableau 的那一刻開始累積。

註: 本篇文章與 AI 共同編輯撰寫