當 AI 走進教育現場,我們真正該擔心的是什麼?

上個月參加了「2025ICEET數位學習與教育科技國際研討會」(ICEET),研討會中邀請不同的講者來分享對於目前數位教育的現況及看法,一位來自新加坡南洋理工大學國立教育學院(NIE)的陳成志教授分享 NIE 在實行 AI 教育的一些成果。

AI 真能改善教學?還是只是完成作業的捷徑?

陳教授分享幾個外部資料,一份來自 Google Singapore 的問卷,調查 905 位新加坡家長關於青少年使用 GenAI 的頻率,將近 80% 的青少年每周使用 GenAI工具,例如 68% 使用在學校作業、41% 使用在娛樂中。

不論是完成學校作業或是休閒娛樂,從一些資料數字上可以觀察到 AI 已經融入在學生的生活中。然而,當我們深入探討 AI 在教育應用上,遇到的多重挑戰。乍看之下,AI 工具似乎讓學習更高效,像是 ChatGPT、AI 寫作助理、程式產生工具…… 但仔細一看,許多問題浮現出來:

學生其實對 AI 持懷疑態度,尤其是 AI 偵測工具的「不準確」,常常導致無辜學生被誤判

AI 生成內容可能出現「幻覺」(hallucination),也就是看似合理、實則錯誤的答案。

多數學生對校內 AI 使用規範不了解,即便教育部網站上早已發布指引。

學生常把 AI 當成「效率工具」,快速完成作業,但不一定真正學會背後的知識。

這裡出現了一個教育核心問題:學生是在學習?還是在「看起來有在學習」?

CHAT 理論給我們的提醒:學習從來不是一個人的事

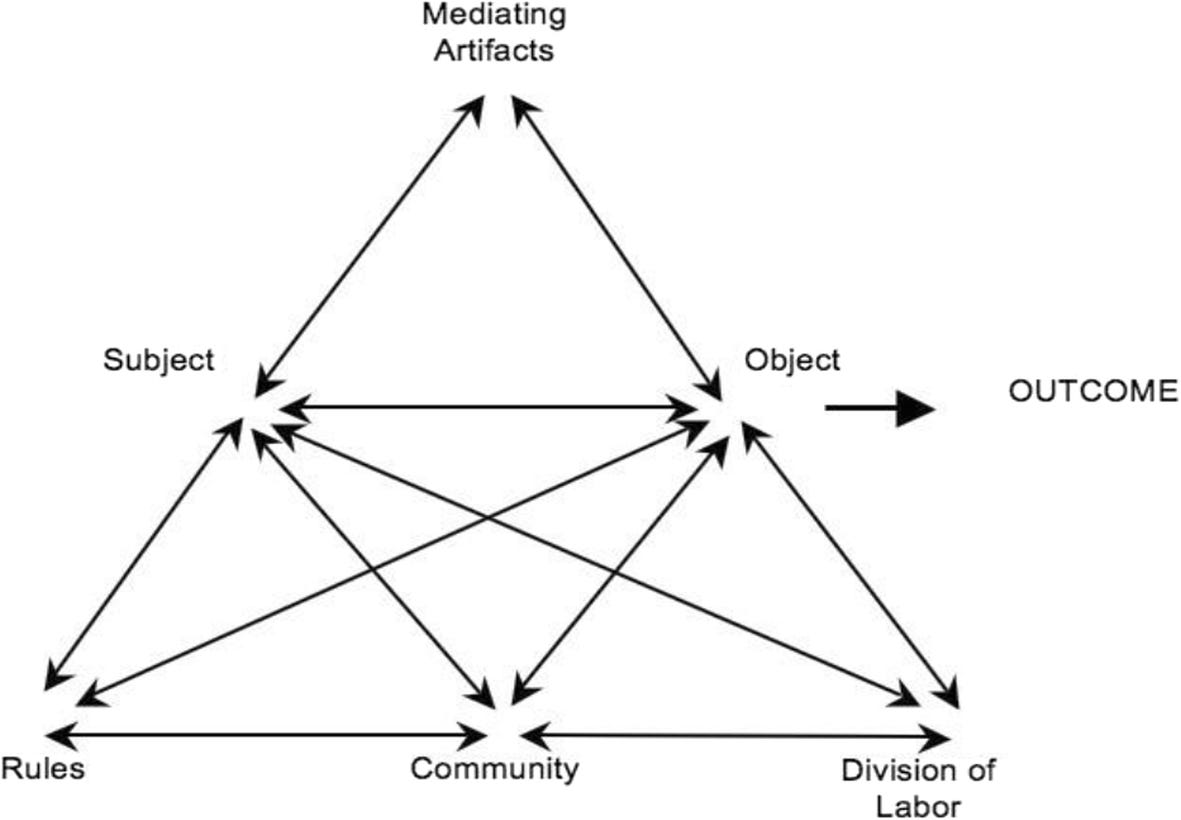

為了解這些深層問題,講者引入了文化歷史活動理論(Cultural-Historical Activity Theory, CHAT),這是一個源自 Vygotsky、Leontiev 和 Engeström 的經典學習理論。他們認為學習不是個人行為,而是在一個「有規則、有分工、有工具」的社群中進行。CHAT 的核心思想是人類的活動和意識是相互依存的,並且活動是嵌入在社會和文化背景中的。

而陳教授通過 CHAT 提出了四層「矛盾」作為 AI 教育轉型的驅動力:

主要矛盾:學生學習的動機是為了真正掌握知識,還是為了通過考試、拿到證書?

次要矛盾:學生用 AI 完成作業,但未必理解內容,甚至直接提交 AI 回答。

第三層矛盾:當老師希望學生運用 AI 促進批判思考時,學生卻只想快點得到答案。

第四層矛盾:教師的教學設計想要引發學習,但學生只把作業當成形式,目標錯位。

這些矛盾不是壞事,反而正是教育改革該正視的機會點。

新加坡的系統性做法:從技術、制度到教師賦能

在因應 AI 教育挑戰方面,新加坡顯然走在前面。他們不只是「導入工具」,更是全面性的系統設計:

推出 AI 國家戰略 2.0 (Singapore National AI Strategy 2.0, NAIS 2.0),提升新加坡在 AI 領域的競爭力。

NIE 致力於透過研究和建立生態系統來利用 AI 轉化教學與學習。

舉辦講座和工作坊,改進基礎設施以方便 AI 數據使用。

為 NIE 所有教職員工提供數據賦能和 AI 賦能計畫。

結合教育部與 NIE 共同設計 AI 教育課程,鼓勵教師學習與轉型。

這些行動背後的思維其實非常清楚:技術可以快速進步,但人與制度的準備才是教育轉型的根本。

AI 教育框架的四個面向:不是「用 AI」,而是「怎麼跟 AI 一起學」

陳教授也分享了他提出的 AI 教育四大框架,這部分非常值得老師與教學設計者反思:

從 AI 學習(learn from AI):把 AI 當作老師,但要理解它的極限與幻覺。

與 AI 學習(learn with AI):設計具挑戰性的任務,讓學生與 AI 一起思考。

瞭解 AI(learn about AI):了解其倫理、偏見與限制。

超越 AI 學習(learn beyond AI):強調人類創造與討論的價值,引導學生主動建構知識,而非等待答案。

▍總結:教育的終點,不該是「讓學生會用 AI」

AI 是當前教育不能忽視的變革力量,但更關鍵的,其實是我們如何面對學習本質的問題。不是學生能不能用 AI,也不是工具準不準,而是:

學生為什麼學?他們想成為什麼樣的學習者?

我們不能只是設計「避免學生作弊」的制度,而應該建構「讓學生願意真正學習」的環境。這場研討會的討論,讓我重新省視了教學與學習的關係,也提醒自己:AI 是教育變革的契機,但真正的轉變,要從人的學習動機與制度支持開始。

註: 本篇文章與 AI 共同編輯撰寫