將資料科學轉換成商業決策

講者是前LinkedIn數據總監管其毅,同時也是台灣資料科學社群(Data Science Meetup)共同創辦人。

1. 科技迭代的速度

自2022年底ChatGPT剛上線不久,在短短兩個月的時間活躍用戶突破一億,正式開啟全世界的AI浪潮。2023年開始,各家大廠紛紛推出各家的AI語言模型進入百花齊放的軍備競賽,你難以想像科技發展的速度如此之快,每兩三個月就開始一個劇烈變化。

講者分享Data Scientist在各個領域有很多不同的解釋,在美國可能偏針對產品上的分析,台灣有些會建立機器學習模型等等,而企業若要提高更好的服務,需要為圍繞三個要素,分別為「資料、AI科技、人才」。

過去這一年很明顯感受科技帶來的變化跟便利,在這個數位轉型的時代中,數據量愈來愈大,也因此運算能力也需要增強,企業面臨的問題,需要思考如何給累積數據及更好的算力,才能提更好的服務給客戶或消費者。

2. EOI的思維框架

過往數據分析師都多著重在描述性分析跟診斷性分析,而擁有大數據本身是無任何意義,除非分析師懂得玩數據或在數據上加入科技的應用才有意義。數據真正在企業發會價值的是從資料到資料的預測,最後帶來商業的效益。因此,講者建議先了解自己扮演甚麼角色,定位在哪裡,進而發揮出自己的影響力。

在自身的工作中或是其他企業內部會時常遇到一個情況,不知道要解決甚麼問題,聽聞過許多數據分析師或資料科學家部份的工作在做reporting,我們的角色定位應是扮演一位醫生,回答老闆的問題,並提出一個可行行動方案。

講者分享運用資料科學趨勢商業價值的一個EOI的框架:

1. Empower (賦能) — 賦予業務夥伴在需要時獲取他們所需的數據和洞察

2. Optimize (優化) — 利用強大及獨特的數據資源來優化業務表現

3. Innovate (創新) — 創新分析方式,發揮內部和外部數據幫助業務增長

2.1 賦能的重要性

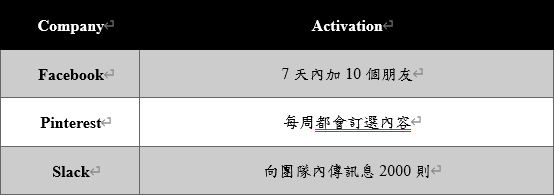

數據驅動決策我認為是許多企業老闆在意,同時,也想在內部提升同仁數據思維。講者分享,在每天日常工作上都需要訂定指標,如何找到衡量指標並做到賦能將帶來商業上的影響。在一些美國知名的科技公司都有屬於自己的北極星指標(True North Metrics),以此衡量用戶活躍程度(Activation),例如下方的表格:

因此,選擇重要指標會影響工作績效,在實務上,我們會去看領先指標與落後指標前後的相關與因果性,去分析真正影響問題的關鍵指標是哪一項,進而做出下步行動。

2.2 數據優化的影響

資料科學領域中,有一塊是建立模型,好的模型可以對未來的結果預測提高精確度,因此,講者分享尋找好的工具將模型訓練好,實現更好的ROI。而在不同領域都可以看到各種ML模型的應用。例如Netflix的電影推薦、Spotify的音樂推薦,及現在很火紅的GenAI。其實,這些應用在生活中扮演重要角色,也都來自消費者的底層食衣住行育樂的需求。

講師分享在LinkedIn在會員訂閱費用的實際案例,他們建立一個rule-based的模型,藉由會員資訊、觸及的管道、行為意圖等200多個屬性,來做推薦模型,並帶來3倍的轉換。

2.3 創新的關鍵作用

為何創新的分析方法可以幫助企業成長? 我想作為一名數據人才,其發揮最大的價值是提供解決方案,溝通的對象可能是老闆,也有可能是業務單位同事,當這群人不理解模型原理或數據結果的時候,需要透過一些創新方式來彌平知識上的落差。

在講師的例子分享到可解釋AI,它變成創新一個關鍵,可以利用口語的方式跟非技術人員解釋實驗的應用跟效益,例如在做郵件的實驗的時候,會針對不同族群進行測試,在資料科學家眼中,模型會提供很多指標跟結果,但對於業務同仁是非常不易理解的,因此可解釋AI扮演重要角色去解釋數字背後的意義。

3. 數據人才的培養

近兩年其實有觀察到許多科技公司大量裁員,講師分享與AI無關的工作有開始下滑的趨勢,反而AI相關工作有相對應的成長。講師也建議需要思考自身價值,而不是純粹做reporting的工作,因為其價值是相對低,應該將其定位在團隊中掌舵者的角色。

作為一名資料科學家在現今快速變動時代,除了技術上的深度,同時也要有廣度,且需要掌握五大技能:

玩數據的能力 — 善用SQL、R、Python等工具,去解讀及挖掘數據

實驗設計與A/B testing能力 — 懂得實驗設計的概念及方法,並將結果應用到商業決策

統計知識與建立模型能力 — 知道商業問題並套用到ML模型做預測

軟性技能 — 有能力將數據結果溝通內部做商業決策

解決問題能力 — 有批判性思考的能力且善於做根因分析

我認為以上這些能力在我工作上也是持續在培養的技能,同時講師分享作為一個優秀的資料科學家,有三大核心能力,分別是保持好奇心、保持創意及保持批判性思考,在未來,讓自己保持這樣的心態來適應變動的環境。